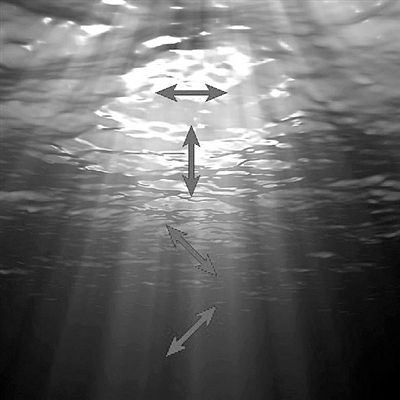

光子極化編碼的量子態在海水中傳輸示意圖。(圖片來源:上海交通大學官網)

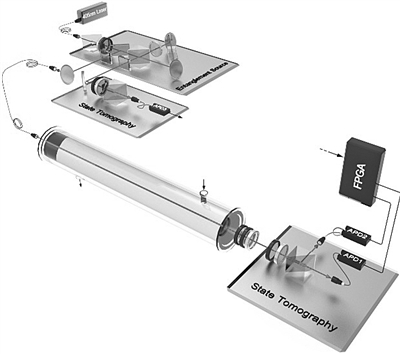

海水中的量子糾纏分發實驗裝置圖。(圖片來源:上海交通大學官網)

近日,量子通信領域捷報頻傳,上海交通大學金賢敏團隊成功實現首個海水量子通信實驗,在國際上首次驗証了水下量子通信的可行性,為量子通信技術上天、入地、下海的未來圖景添上了濃墨重彩的一筆,填補了海洋作為未來海陸空一體化量子網絡最后一塊拼圖的空缺。

一石激起千層浪。消息引發了國內外媒體的熱議。海水量子通信技術的實現究竟有何難處?能在哪些領域大顯身手呢?

填補最后一塊拼圖

目前,基於光纖和衛星的量子通信已被証明可行,覆蓋地球面積70%的海洋是否也能用作量子通信信道呢?

利用可見光進行水下通信的想法可追溯到上世紀60年代,當時一系列實驗証明400納米—550納米的藍綠可見光在海水中的衰減遠小於其他可見波段,即可作為水下通信的“透明窗口”。隨著美軍提出衛星—潛艇通信可行性研究之后,激光對潛艇通信迅速成為美國的戰略性研究計劃。但海水對電磁波能量的吸收作用很強,且波長越短,衰減越大,即便有這種“透明窗口”,在水下幾米深處對衛星和飛行器進行保密通信,也成為海水的“通信禁區”。

金賢敏對科技日報記者說,海水能否作為量子通信信道一直是個未解之謎,英美科學家做過一些理論研究,但迄今未曾進行過實驗探索。

此次,他們在實驗中選擇光子的極化作為信息編碼載體,並通過模擬証明,即使經歷了海水巨大的信道損耗,極化編碼的光子也隻會丟失,而不會發生量子比特翻轉,也就是說,隻要存留下少量單光子,仍可被用於建立安全密鑰。

國外媒體稱之為裡程碑

最新成果於8月以《邁向自由空間海水中的量子通信》為題的長文,發表在國際光學領域著名期刊《光學快報》雜志上,並被選為編輯推薦文章。

嗅覺靈敏的國際科學雜志《新科學家》緊隨其后,8月23日也以《首個水下量子糾纏將導致不可破譯通信技術》為題進行了報道。加拿大量子衛星項目負責人托馬斯·詹內懷恩對《新科學家》雜志表示,雖然以前也討論過水下量子通信的想法,但一直沒有任何人做過這樣的實驗。

同日,美國知名科技博客“TheNextWeb”以《科學家發展了基於海水傳態的不可破譯通信技術》為題進行了報道。美國基礎問題研究所(FQXI)更是將該工作視為繼“墨子號”量子衛星之后,中國在量子通信領域的又一裡程碑式成果。

《每日郵報》在8月24日的報道中指出:“最新技術朝著在全球海洋中,使用激光發送無法破解的互聯網數據邁出了重要的第一步。”

有望在軍事領域大展拳腳

海水量子通信有何具體應用呢?詹內懷恩對《新科學家》雜志說:“借助海水量子通信技術,潛艇將能以更安全的方式相互通信。”

金賢敏團隊的實驗結果顯示,可預期的水下量子通信最遠距離可達數百米,足以對水下百米量級的潛艇和傳感網絡節點等進行保密通信,從而在軍事和高商業機密領域大顯身手。

金賢敏滿懷憧憬地說:“未來,我們可以想象一個由數百個相距百米的海上移動基站所構成的海上局域量子通訊網絡,或者是由一艘艦艇作為中繼站,來保証衛星與海底潛艇之間絕對安全的量子通信。”

不僅如此,《每日郵報》的報道還稱,使用水下方法傳輸數據會比借助衛星傳輸更快且更廉價。

海陸空一體量子通信時代可期

《新科學家》雜志的報道指出,盡管這一實驗取得了成功,但我們並不清楚這是否足以創建出一個通信系統。

美國密蘇裡大學的杰弗瑞·烏爾曼也說:“因為海水會吸收光,所以,要想延長距離很難。一個解決辦法是使用中繼站,但就此刻而言,距離實際應用還有比較長的路要走。”

對此,金賢敏表示,這只是一個開始。他們計劃在未來進行外場實驗,攻克一系列技術難題,比如克服海水的晃動對光子的影響,進一步提高光子在海水中的傳播距離。此外,他們還會探索利用糾纏光子來實現水下量子隱形傳態,探索量子中繼實驗的可行性。

金賢敏說:“也許,在不久的將來,可實用的水下、空海一體的量子通信時代就會到來。”(記者劉霞)