新华社发

诺贝尔化学奖公布现场。新华社发

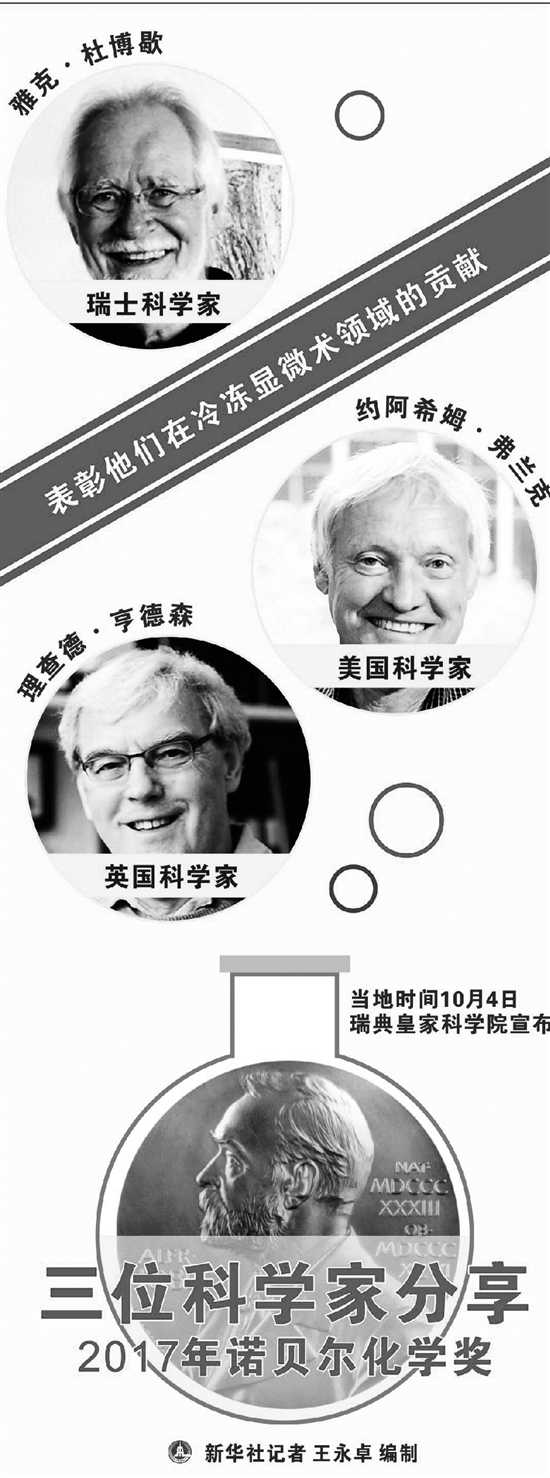

北京时间10月5日17:45分,2017年诺贝尔化学奖揭晓——瑞士洛桑大学的雅克·杜博歇(Jacques Dubochet)、美国哥伦比亚大学的约阿希姆·弗兰克(Joachim Frank)和英国剑桥大学的理查德·亨德森(Richard Henderson)三位科学家因在冷冻电子显微术领域的贡献,获此殊荣。

那么,“冷冻电子显微术”到底靠什么特殊“技能”,赢得了诺贝尔化学奖评委们的认可?

其实答案听上去并不复杂——瞬间冷冻细胞中的生物大分子,让其保持“纯天然状态”,而后给它拍照,获得二维影像,并通过技术手段,形成三维影像图。这有助于研究人员进行更清晰的研究,探索生物本源,能对生物基础研究领域起到非常重大的推进作用。

这个“瞬间”又有多快呢?大概是一秒钟里温度骤降1万摄氏度。

今年5月9日,浙大也斥巨资成立了浙江大学冷冻电镜中心。该中心主任张兴告诉钱报记者,浙大的冷冻电镜中心和相关设备已投入使用。

瞬间降低1万℃ 让生物大分子保持原生态

“其实它是两种技术,一种是冷冻技术,一种是电子显微技术。”昨天傍晚,钱报记者第一时间联系上浙江大学冷冻电镜中心主任张兴。来到浙大之前,他曾就职于全世界冷冻电镜发展最前沿的实验室、加州大学洛杉矶分校的纳米系统学院电子成像中心。

这台综合了瞬间冷冻和拍照功能于一身的大块头,看起来就是个顶天立地的大柜子。它拥有极高分辨率,能看清比纳米还小一个级别的单位结构。而且非常平稳,常规电子显微镜每拍一张照片前,需要10分钟稳定样品,而这台冷冻电镜大概只要20秒,效率相差30倍。当然,大块头的价值自然也不菲,“不算高端配置的,也得600万美元以上”。

冷冻电子显微术是继X射线晶体学和核磁共振之后的第三种手段,相较这两种,它最大的优点是能保持很好的样品状态。因为用于实验的生物样品是在水环境下,快速冷冻要使得水环境在玻璃态下被冷冻,“如果是缓慢降温,会形成水结晶,结晶的冰就会破坏生物大分子的三维结构。”

那么这“瞬间降温”又是多快呢?张兴说,只有每秒钟的温度下降1万℃,才会形成玻璃态冰。简单说,降温靠的是液氮冷却乙烷,再把实验样品放入被冷却的乙烷中,这使得水分子来不及转向,就被定在了原处。

接下来就是电子显微镜出场,并搜集数据。张兴介绍,电子显微镜本身是一个真空环境,普通的带水样品在真空环境中水分很快会挥发,而在冷冻后的低温环境下,能较好地保持样品,低温还可以增加样品的抗电子辐射能力。

下一步就是拍照了。拍照得到二维图影像,用三维图像处理还原成三维原子结构。拍照速度一般是0.5秒到两三秒拍一张。

有助探究生物本源 还能有针对性打击病毒

有评论称,这项技术让生物化学迈向了新的时代。不仅简化和改进了生物分子的成像,还让人类很有可能在近期内获得原子级别分辨率下的生命复杂机械的详细图像。

因为以前的技术,难以实现生命体的大部分分子内在机械的可视化,可是冷冻电子显微镜却给科学家们打开了一扇窗,看到从未见过的生物进程。这对进一步理解生命的基础化学过程以及发展相关医药领域都有决定性影响。

那么,目前可以期待的实际应用又在哪些方面呢?

张兴告诉钱报记者,这种技术主要还是应用在基础研究领域,也就是蛋白机器和细胞高分辨结构。不过,现在很多医药工程领域的专家也在寻求用这种技术确定蛋白机器的三维结构,拿到蛋白机器的三维原子结构后,为药物设计提供潜在靶点,“以后还会有越来越广的应用。”

“我们要了解生命,就要了解组成生命的这些基本的原子结构,知道基本结构信息后,才能去理解生命是怎么构成的。”张兴说,每个细胞都由成千上万大分子组成,我们研究的主要是蛋白机器。

实际上,在2008年到2010年间,张兴是世界上第一个利用这种技术解析出生物大分子原子结构的科学家。

当时解析的样本是一种病毒原子结构,看它是如何在感染细胞过程中被激活的。这项研究结果以及通过冷冻电子显微术获得类似成果的实验,可以在未来有针对性地对病毒进行打击,“我们必须要理解它的机理,阻断其感染过程,这样在未来的制药过程中,针对性也更强。”

新闻+

据果壳网发布的公开资料,电子显微镜被认为只适用于死亡物质的成像,因为高强度的电子束会破坏生物材料。但是在1990年,理查德·亨德森成功使用电子显微镜,得到了原子级分辨率的三维蛋白质图像。这一突破证明了这项技术的潜力。

约阿希姆·弗兰克使这项技术得以普遍应用。在1975到1986年间,他研发了一种图像处理方法,可以对电子显微镜下模糊的2D图像进行分析和合并,从而显示出一个清晰的三维结构。

雅克·杜博歇则在电子显微镜中加入了水。液态水会在电子显微镜的真空中气化,令生物分子坍塌。但20世纪80年代早期,杜博歇成功地使水玻璃化——他令水快速降温,在生物样本周围以液态形式固化,使生物分子即使在真空中也能维持天然形态。

在这些发现之后,电子显微镜的每个微小部件都被优化过了。2013年,电子显微镜终于达到了梦寐以求的原子级分辨率。

现在,获得生物分子的三维结构已经是研究者们的日常。过去几年,科学文献充满了各种各样东西的图像,从造成抗生素耐药性的蛋白质到寨卡病毒的表面,不一而足。

生物化学正迎来一场爆发式的进展,我们已经准备好面对激动人心的未来。(记者 陈伟斌 实习生 杨媛媛)