作为咀嚼和美观的助手,假牙(又称“义齿”)对于人们的重要性不言而喻。然而,在18世纪的欧洲,曾出现过一段几乎“全民牙痛”的时代,假牙替代品的选择只有兽牙、活体真人牙,甚至是战场上的死人牙齿,这样的“待遇”连美国总统华盛顿也不能例外。

穿越那段“咬紧牙关”的时代,我们发现,历史的神奇之处在于它像一张网,从一点出发可以多方向延伸,而假牙也曾与地理大发现、拿破仑战争连成了一副多米诺骨牌。

地理大发现与“全民牙痛”

世界上没有无缘无故的牙痛。比如说,生活在庞贝的古罗马人,受惠于低糖的地中海饮食习惯、火山附近的空气和水里高浓度的氟,拥有令人印象深刻的健康牙齿;而对于18世纪“全民牙痛”的欧洲人来说,他们的疼痛与甜蜜如影随形——疼痛来自于牙病,甜蜜来自于糖。

基因决定我们难以抗拒甜蜜,不分种族与地域的人类都“嗜甜”。“嗜甜癖”作为一种适应性的表现,最普遍的解释为:远古时期的祖先在果实采摘品尝过程中,发现那些带有甜味的水果才是熟透可食用的。虽然现代人“闻糖色变”,为了健康饮食强迫自己离糖远一些,然而回到300年前,白糖还是与香料、珠宝一样,属于可望而不可即的奢侈品。

在白糖还是身居食物链顶端的人们才有资格享用的年代,比如说伊丽莎白一世时期,微笑时露出的龋齿是吃得起糖的阶级地位象征。负担不起这种高级食材的阶层,会把黑色的粉末涂在牙齿上,冒充牙龈炎,假装自己牙齿也是常常能和糖类亲密接触,这是当时的一种审美。

而归功于地理大发现后甘蔗园的种植与海上贸易,到了18世纪时,蔗糖从奢侈品、装饰品、药品,迅速成为资本运行下的大众日常廉价消费品。到了1750年,即使是最穷的英国农夫的妻子也会在自己的下午茶里加糖,茶是来自印度,糖也许来自加勒比。这看似不经意的下午茶里多出的一勺糖,意味着蔗糖伴随世界版图的扩张与变迁,在纵横交错的网络中,改变了欧洲人的饮食结构——不列颠的糖消费在150年的时间里增长了25倍,同一时期通过蔗糖市场,消费者获得了近245000吨的糖,而这里所说的消费者几乎全是欧洲人。

你也可以把这勺糖看作是欧洲“全民牙痛”的始作俑者。糖被各阶层广泛消费,牙齿养护、清洁技术却还没有抵达时,伊丽莎白时代的牙龈炎再也不用伪装了——疼痛跨越了阶级,人人都是牙病患者。

这些因甘蔗种植园而批量诞生的牙痛病人的日子并不好过。他们处在持续不断的痛苦中,无缘品食美味,难以入睡,掉落的牙齿使面颊苍老凹陷,说话含糊不清。罗伯特·达恩顿在他的《非典型18世纪指南》里说,在他阅读来自18世纪生活的各个阶层人士数以千计的信件时,“往往碰到牙痛。这疼痛抄近路穿过古体语言,作者悠然浮出在你的想象中,敬畏地等待着巡回拔牙师来到镇上。”

牙医这个医学中原本边缘的分支,在“全民牙痛”的呻吟中突然来到聚光灯下,牙医的职业也日益光鲜、炙手可热。科林·琼斯所著的《18世纪巴黎的拔牙史》里所提到的拔牙师大托马,就是那个时代被民众视为了不起的人。他出场时候的阵势是这样的:

“凭着他巨大的身形和宽袍大袖,从老远的地方他就能被人们认出来。他高昂着头,披挂鲜艳的羽衣,稳坐在一辆钢制大车上……他被一批信众团团围住;牙痛似乎在他脚下终止。那些狂热的仰慕者们,像无尽的洪水,簇拥着他,目不转睛地望着他。千百双手高举到空中,恳求他治疗,而其他医生只能沿着人行道慌忙急奔,对他的成功,因嫉妒而充满愤怒。”

总统曾向奴隶买牙

以美国国父乔治·华盛顿(1732-1799年)为例,他应该是美国历史上牙齿状况最糟糕的总统,生前与牙疾对抗一生,从未成功过一次,死后作为典型案例,屡见于牙医术的教科书。据他自己反省,原因是习惯用牙齿去硬嗑巴西坚果,不过现代历史学家认为,其幼时治疗天花和疟疾所服药物中含有的氧化汞才是罪魁祸首。

作为美国第一代言人以及无牙美国总统,华盛顿有好几副钟爱的假牙,最早最低端的有以驴牙和马牙做成的假牙,尺寸过大、气味难闻;高级定制假牙则以河马牙、海豹牙以及象牙制成,衬以金质牙托及专属刻印。但最合适的应该还是华盛顿那副用真人牙齿做成的假牙,其中九颗牙齿来自他自己所买的奴隶。

虽然他亲自签署了“反对奴隶制,主张人民享有自由、平等权利”的《独立宣言》,但其实拥有庞大的奴隶资产:在华盛顿11岁那年,他从父亲遗产里继承了10名奴隶。通过奴隶市场购买、从亲属朋友处收购,以及妻子的嫁妆所附,到1759年时华盛顿夫妇在他们的弗农山庄拥有奴隶将近150人,到了1799年这个数字上升到317人。这些奴隶一直到华盛顿死后才依照其遗嘱无条件获得自由。

奴隶的牙齿连同身体都是自己的财产,想必华盛顿在为自己打造假牙的时候也是精挑细选,因为如果没有这些合适的假牙,他说话就含糊不清。有史料记载,华盛顿的牙齿是付费从这些奴隶口中买来的——尽管只有市场价格的三分之一。

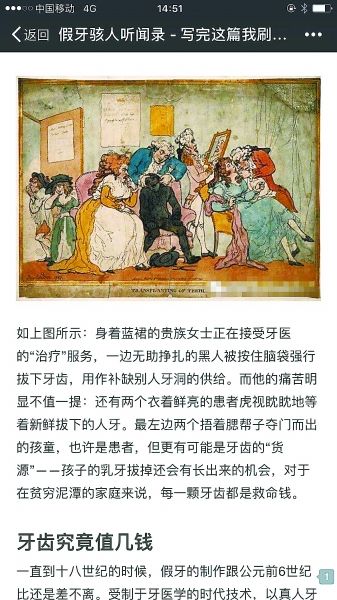

活体取牙由于“货源”可验,更为有钱人青睐。英国插画家托马斯·罗兰森(1756-1827年)在他的一幅作品中,就描绘了穷人卖牙的一幕。

如左上图所示,身着蓝裙的贵族女士正在接受牙医的“治疗”服务,一边无助挣扎的黑人被强行拔下牙齿,用作补缺别人牙洞的供给。最左边的孩童,也许是患者,但更有可能是牙齿的“货源”——孩子的乳牙拔掉还会有长出来的机会,对于在贫穷泥潭中的家庭来说,每一颗牙齿都是救命钱。

牙齿究竟值几钱

一直到18世纪的时候,假牙的制作跟公元前6世纪比还是差不离。受制于牙医学的时代技术,以真人牙齿制作的假牙似乎是最好的选择:大小最合适,不容易腐烂,色泽也最真实。所有的牙医都想有健康的牙齿原材料,但是这种货源永远供不应求,用奇货可居来形容也不为过。

1781年的时候,伦敦一家牙医诊所对一颗人工牙(其他材质)的开价是“半个基尼”(根据维基百科的注释约在20至30先令),一颗真人牙齿是前者4倍的价格;而一套上颚的真人假牙能卖到31英镑10先令的天价。

《悲惨世界》里的芳汀,迫于生活和压榨,一次次燃起向上的希望,又一次次被逼入困境,为了唯一的女儿珂赛特,不得不忍受代理抚养人的勒索,将一头瀑布长发与如玉美牙忍痛卖掉——长发卖了10法郎,而上排的两颗门牙卖出了40法郎。然而不久代理抚养人又提出100法郎的索求,彻底把芳汀逼入绝境,她的价值已经被压榨干净了,于是她“可怜的女儿去做了公娼”。雨果的这部19世纪最著名的小说发表于1862年,小说的时间线从拿破仑战争开始到之后的十几年。这样看来真是天妒红颜,芳汀一直没有走过好运,就连卖牙也没有赶上好的市场行情。

简单来说,她的卖牙时间点是在拿破仑战争以后,由于战争带来的真人牙齿已经大批量涌现改善了市场供求。

“滑铁卢牙”产业链

你当然听说过滑铁卢之战,但你知道英语里还有个词叫作“滑铁卢牙”吗?

假牙制造术还未开化的年代里,真人牙齿的替代甚至形成了产业大行其道。在市场暴利的引诱下,猎牙者(teeth hunter)这个卑鄙的职业诞生了:他们盘旋于刑场或是医院,撬开尚有余温的嘴,或是掘墓偷尸,再把这些牙齿卖给同是新兴行业的牙医们。如同追着将死之人的秃鹫,他们紧随在行军部队之后,在每一场战役结束后的第一时间,带着桶和钳子冲上去。

为了让买家心理能接受一些,牙医们不会说自己手中的“货源”来自病人或者坟墓,战死人的牙听起来比较健康结实。拿破仑战争爆发以后,市面上所有的牙齿都号称来自战场那些年轻健康的士兵,比如在1808至1814年间,大部分牙医都会告诉你他手上的牙齿是来自“半岛战争”,但实际上相比庞大的牙病人口,患者口中的假牙真正来自战争的,能有十分之一就不错了。

然而到了第二年,牙医们手中基本都是如假包换的战争牙了:1815年6月18日,在欧洲持续作战23年以后,拿破仑在滑铁卢直面英国、荷兰以及普鲁士的联盟军包围,晚上10点左右战役宣告结束。法国一败涂地,战争致使5万多人伤亡。死亡总是与战争如影随形,从这个意义上说,也许战争没有赢家,但是“猎牙者”却为死伤而庆祝,他们眼前看到的都是年轻的、状况良好的男性牙齿。在夜色的笼罩下,猎牙者蜂拥而至,拔下数不清的牙齿,海运到当时牙医技术最为发达的地方——英国。

牙齿多到什么程度?1819年,美国牙医、同时也是牙线的发明者李维斯·斯皮尔,曾在书信里称自己“拥有几千个从战争中获取的真人牙齿”。英语中专有牙医发明的一词“滑铁卢牙”,就是用来描述这一时期丰富、年轻、健康的假牙来源。假牙制造业进入了一个历史上的繁荣阶段,整个欧洲的牙医和牙病患者都在为这场战争狂欢,拥有一整副“滑铁卢牙”的炫耀资本,远远高于今天的名牌手包。这场战争不仅改变了欧洲的政治格局走向,也留在了医学生的教科书中:“滑铁卢牙”成为英语辞典的一个专有名词,从最初来自“滑铁卢战争”的牙引申为所有的战争牙。

接下来的好几十年里,人们都趋之若鹜地用那些死在战场的士兵的牙替换自己本身的烂牙,直到1837年一个叫克劳狄·艾什的牙医再也忍受不了这种奇怪的浪潮,更忍受不了自己总是要处理死人牙齿的职业生涯。当时已经有了陶瓷牙但并不流行,于是他在原有陶瓷牙的基础上进行了改进,使它不那么假白、易脆以及嘎嘎作响,并且引入商业化的生产与运作。

但假牙的黑暗一幕并未就此结束。伦敦的不少牙医同行抵制陶瓷牙——因为他们不愁手中没有真人牙齿,1853年的克里米亚战争又为他们提供了源源不断的新货源。

事实上,在人工牙开始完全取代真人假牙制品前,牙科历史这段残忍的插曲持续了好几百年,直到1860年,从美国内战的战场上撬得的亡人牙齿还被运往欧洲销售。(艾栗斯)